La Boutique en ligne Nostalgia

→ ATTENTION ←

La nouvelle boutique est ouverte : CLIQUEZ ICI !

* * *

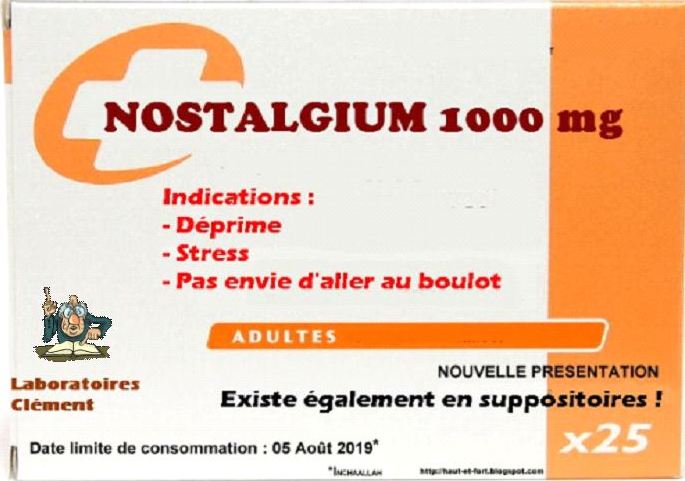

Vous êtes déprimé ? Vous manquez de tonus ? Vous tirez la gueule ?

Aller au boulot vous fatigue ? Votre femme (ou votre mari) vous stresse ?

Une capsule de 1000 mg de Nostalgium tous les jours et tout va déjà beaucoup mieux !

NOSTALGIUM, déclaré d'intérêt public devrait être remboursé par la sécurité sociale !

Cliquez sur la boîte pour plus de détails !

Suite au succès du Nostalgium et afin de renflouer une trésorerie permettant à ses collaborateurs, jusque-là bénévoles, de se remplir les poches à l’instar de certains politiciens qui font beaucoup moins rire et nous coûtent bien plus cher, Nostalgia a décidé de commercialiser une gamme de produits dérivés dont voici le premier exemplaire :

Le Pendentif « Le rouleau »

Ce premier article annonce l’arrivée d’une gamme d’objets utilitaires, décoratifs ou simplement originaux que nous commercialiserons à des prix défiant toute concurrence à travers notre réseau domicilié au Panama.

Chacun de ces articles est une pièce unique numérotée entièrement fabriquée dans nos ateliers français de Shanghai par de jeunes professionnels mondialement reconnus.

Ces produits de haute technologie sont toujours livrés avec un certificat d’authenticité entièrement rédigé en Mandarin standard (Putongha / Guoyu).

Vous pourrez consulter la notice descriptive de chacun de ces merveilleux objets en cliquant sur la photo correspondante.

En cas de commandes groupées d’un minimum de 18780 €, un très beau cadeau entièrement gratuit sera joint au colis.

Une partie des bénéfices ainsi réalisés sera par ailleurs reversée à la fondation « Thyristor » ainsi qu’à l’association d’aide et de partage « Un peu de blé pour Clémau ».

Merci à toutes et à tous et n’oubliez surtout pas de prendre votre dose quotidienne de Nostalgium !

Cliquez sur le pendentif pour plus de détails !

MANIFESTEZ ENFIN INCOGNITO !

Après avoir lu le billet d’humeur du mois de novembre, vous aimeriez également participer aux manifestations style Gilets Jaunes et pouvoir vous approcher du Palais de l’Elysée sans être repéré par la police, votre patron, votre voisin(e) ou votre époux/se ?

NOUS AVONS LA SOLUTION !

Équipez-vous du Slip-Boxer à rayures phosphorescentes le NOSTALSLIP.

(Cliquez sur l’image pour lire le descriptif)

Vous en rêviez ? Nostalgia l’a fait !

- Vous devez vous présenter devant un tribunal et vous aimeriez le faire en symbiose totale avec votre avocat ?

- Vous en avez marre de déambuler tout seul et aimeriez être accompagné par votre ami(e), votre conjoint(e) ou votre personnel de maison ?

- Votre conjoint est de nature jalouse et ne veut pas vous laisser partir tout seul ?

- Vous avez peur d'oublier où vous allez ou de vous perdre ?

La boutique Nostalgia vous propose en exclusivité mondiale le :

B I - A M B U L A T E U R (*)

Cet engin révolutionnaire de toute beauté, entièrement réalisé à partir d'éléments recyclés et recyclables est pourvu des derniers perfectionnements techniques :

Wifi - Bluetooth - USB 4.0 – EBS – Correction de trajectoire

Compensateur de poussée latérale – Pneus 4 saisons – Roulements à aiguilles Correction continue du parallélisme par asservissement digital

Micro-processeur développé par la NASA – GPS spécial sourds et malentendants Clim et filtre anti-Pollen- Panier multifonctions en Gloutex chromé

Freins Blue-Ray (Plus performants que les anciens freins à disque)

Equipé avec 5 roues (mode dynamique) et 5 bouchons (mode statique)

"Michelin Crossclimate 4 saisons" sans supplément de prix.

Poignées ergonomiques - 8 coloris tendance au choix

Cette merveille de la technologie est proposée en précommande au prix incroyablement compétitif de seulement :

26847 Euros

Ce prix comprend :

- Le Bi-ambulateur complet en Kit

(temps de montage à 2 : environ 13 jours ouvrables)

- La notice en hongrois, moldave, sanskrit, braille et schénégga Platt

- 1 roue (galette) de secours

- 1 pompe à vélo grand luxe en Plastok

- 2 heures de formation à Vladivostok (voyage non compris)

- 1 abonnement gratuit au magazine « Ma boutique Nostalgia et moi »

Cadeau aux 63 premiers acheteurs :

Le livre et l’autocollant « Bi-ambulateur un jour, Bi-ambulateur toujours ! »

(*) Marque, modèle et concept déposés par Nostalgia Corp. Ltd.

Lire les billets d'humour :

Billet Février 2018 (Changements de Présidents)

Billet Mars 2018 (Le catalogue russe)

et Avril 2018 (La grève à la SNCF)

Billet Mai 2018 (N. D. des Landes - Le prix Eurovision)

Billet Juin 2018 (La coupe du monde)

Billet Juillet-Août 2018 (La canicule)

Billet Septembre 2018 (Macronix le gaulois)

Billet Octobre 2018 (Nouveau Gouvernement)

Bllet Novembre 2018 (Gilets jaunes etc...)

Billet Décembre 2018 (Cadeaux de Noël)

Billet Janvier 2019 (La cagnotte)

Billet Février 2019 (La tempête de neige)

Billet Mars 2019 (La vie en jaune)

Billet Mai 2019 (Européennes & Glyphosate)

Billet Juin 2019 (La Canicule 2)

Billet Juillet-Août 2019 (Le système de santé)

Billet Septembre 2019 (Le système de santé 2)

Billet Octobre 2019 (L'affaire B.)

Billet Novembre 2019 (Le marché de Noël)

Billet Décembre 2019 (Le procès W.)

Billet Janvier 2020 (Le Coronavirus)

Billet Février 2020 (Le Buzz)

Billet Mars 2020 (Le confinement)

→ N'hésitez pas à visiter également nos chaînes YouTube

Ces pages devraient également vous intéresser :

Extraits de l'ouvrage "Les couleurs du passé" Tome 2 dans Clément Keller - Récits

La Ferme de Schoeneck années 50-60

Les récits envoyés par nos ami(e)s dans Nos ami(e)s racontent...

Les catastrophes minières dans le bassin houiller lorrain

La Boutique en ligne Nostalgia dans Humour - TV

Des plus récentes au plus anciennes... dans Dernières mises à jour

Bienvenue dans le livre d'or Nostalgia !

Anthologie, un voyage musical dans le temps dans Anthologie-Blues du charbon

La Lorraine et le Platt dans Menu culture régionale

Clément Keller : sous le signe du poisson

Clément Keller : Schoeneck, le beau coin (11)

Schoeneck de A à Z (Cliquez sur la rubrique choisie) dans Schoeneck de A à Z

La Halte Schoeneck et la cité du Bruch à Forbach

Blek le Roc - Miki dans Blek le roc - Miki

Souvenirs du bassin houiller... dans Menu général

Que les moins de 20 ans... dans Je vous parle d'un temps...

Les derniers commentaires de nos visiteurs :

Billes, Roudoudous et Carambars...

Comme la plupart des gamins de ma génération, j’étais un enfant plutôt obéissant.

A vrai dire on ne me demandait pas vraiment mon avis. Durant ces années-là, les enfants se contentaient d’écouter et d’obéir et je suivais sagement le mouvement sans trop chercher à comprendre…

C’est pendant ma deuxième année d’école primaire que quelques-uns des « grands » m’avaient appris à jouer aux billes. Le jeu le plus répandu parmi les gamins était sans conteste le jeu de billes « au carré ».

Pour commencer la partie, on traçait tout d’abord une longue ligne droite qui matérialisait le point de départ, puis, à quelques mètres de cette ligne on traçait un carré sur le sol dans lequel chacun des joueurs plaçait une ou plusieurs billes.

Ensuite, pour déterminer l’ordre dans lequel les joueurs allaient commencer la partie, on se plaçait derrière le carré et chacun jetait sa grosse bille nommée « Boulot » (ou Bouleau ?) en direction de la ligne de départ. Celui qui réussissait à se placer le plus près de la ligne était désigné premier et les autres suivaient en fonction de la distance à laquelle ils avaient placé leur « Boulot » par rapport à la ligne.

Les joueurs se plaçaient ensuite derrière cette ligne avec leur « Boulot » et tentaient, tour à tour, de faire sortir les billes situées dans le carré. Si le joueur ne fait sortir aucune bille, c’est au tour du joueur suivant. Si son « Boulot » s’arrêtait dans le carré, il passait son tour et devait mettre l’équivalent de sa mise de départ dans le carré puis regagner la ligne de départ. Chaque bille éjectée était gagnée par le joueur qui pouvait alors rejouer de là où s’est arrêtée sa bille et la partie se terminait lorsqu'il ne restait plus rien dans le carré…

Ces parties de billes permettaient aux enfants de s’épanouir à travers un jeu simple, accessible à tous et je ne peux m’empêcher de citer ici un extrait du merveilleux livre de Joseph Joffo intitulé « Un sac de billes » :

"C'est une bille de terre et le vernis est parti par morceaux, cela fait des aspérités sur la surface, des dessins, on dirait le planisphère de la classe en rédaction.

Je l'aime bien, il est bon d'avoir la Terre dans sa poche, les montagnes, les mers, tout ça bien enfoui. Je suis un géant et j'ai sur moi toutes les planètes"…

A côté de notre baraque (aujourd’hui on dirait un chalet !), il y avait un immense pré dans lequel papa avait planté de nombreux arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers, des pruniers et des cerisiers...

Encore aujourd’hui (lorsque les conditions climatiques sont favorables), nous récoltons les pommes de ces arbres devenus septuagénaires.

A côté de la maison de grand-père, de l’autre côté de la rue, il y avait un vieux poulailler branlant servant de réserve à charbon dans lequel nous n’avions pas le droit d’entrer et deux cabanons servant de W.C. Le premier était réservé à notre usage, le second à celui de grand-père et de marraine.

Mais le terme ‘W.C.’ est peut-être exagéré… Il s’agissait en fait d’une rudimentaire construction en briques dans laquelle était installée une planche horizontale percée d’un trou d’une trentaine de centimètres de diamètre fermé par un couvercle en bois amovible.

A cette époque, il n’y avait ni fosse septique et encore moins de tout à l’égout.

Sous le trou des toilettes il y avait un tonneau qui devait être régulièrement vidé dans le jardin, car le contenu à l'odeur nauséabonde (garanti 100% bio !) servait d’engrais naturel et faisait pousser de superbes légumes.

Par contre, dans les baraques de la Ferme, il y avait une fosse de plus grande contenance qui avait, par rapport au tonneau, besoin d'être vidée bien moins souvent.

Ces fosses disposaient d’une trappe accessible par l’extérieur qui permettait de puiser les restes organique destinés à la fertilisation des jardins à l'aide d'une "louche à purin" à long manche.

Le papier « triple épaisseur parfumé à la lavande » n’existait pas encore et il fallait donc pallier à ce manque en utilisant le papier journal qui terminait ainsi sa brève carrière.

A partir d’une feuille de journal on découpait une dizaine de morceaux de papier qui étaient ensuite accrochés à portée de main à un clou servant de « distributeur » de papier…

Il faut dire que durant ces années après-guerre, tout était recyclé, il n’y avait pas de déchèteries et chaque chose avait plusieurs vies…

En plus de sa vocation de papier toilette, le journal servait également de papier d’emballage ou d’allume-feu pour la cuisinière à charbon. Quant aux (rares !) restes alimentaires, ils étaient destinés à nourrir les animaux de compagnie ainsi que les poules, les canards et les lapins.

Bref, les privations et le sens de l’économie acquis pendant les années de guerre faisaient de nos parents des « écologistes » bien avant l’actuelle génération de « Bobos » censés sauver la planète en implantant des centaines de moulins à vents en matériaux composites impossibles à recycler posés sur des tonnes de béton préfabriqué qui défigurent la nature…

Opa, Maman, Anne-Marie et moi. Au fond, à côté de la maison, le fameux poulailler

Les jours, les semaines et les mois défilaient ainsi, au rythme des saisons et des occupations des uns et des autres.

Certains dimanches, nous avions droit à la visite de l’oncle Philippe, le frère aîné de papa. Ce dernier habitait avec sa famille à quelques kilomètres du village, en Allemagne, plus précisément à Ottenhausen, et, lorsque la météo le permettait, il traversait la forêt et venait nous rendre visite.

A ce propos, j’aimerais ici vous faire part d’une petite anecdote qui rejoint le récit de notre amie Danielle « Le tango d’amour des frontaliers »…

Lorsque, vers 1930, l’oncle Philippe décida de convoler en justes noces avec sa future épouse Sophie originaire de la Sarre, il prit la décision de s’établir dans la localité de sa bien-aimée et décida d’opter pour la nationalité allemande car il était persuadé que le reste de sa vie se déroulerait ensuite en Allemagne.

Il ignorait bien sûr à ce moment-là, qu’un jour, un fou furieux prendrait le pouvoir et entraînerait le monde dans une guerre meurtrière qui allait faire des millions de victimes…

En 1939 il fût donc enrôlé dans l’armée allemande (la Wehrmacht) et, comble de l’absurdité, se retrouva de ce fait en guerre contre son propre frère (mon père) qui avait été enrôlé dans l’armée française… Pour peu, ils auraient pu se retrouver face à face, munis chacun d’un fusil avec ordre de protéger quoi qu'il arrive leurs « patries » respectives…

Ce ne fût fort heureusement pas le cas, mais la bêtise et la folie de certains des dirigeants du monde n’ayant pas de limites, mon père fût enrôlé de force quelques années plus tard également dans l’armée allemande et se retrouva cette fois du côté de son frère dans la même « Wehrmacht ». Toutefois, un nouveau retournement de situation en mai 1944 fit que Papa réussit, avec l’aide de deux autres « Malgré-nous », à se faire capturer, cette fois par l’armée américaine, puis à rejoindre de nouveau l’armée française, cette fois-ci en Algérie, et plus exactement à Tlemcen…

Mais refermons ici cette parenthèse et passons aux souvenirs « sucrés » qui ont marqué notre enfance.

Tous ces bonbons et autres confiseries étaient bien souvent des récompenses à l’origine d’inoubliables moments de plaisir et de partage.

La confiserie la plus connue était certainement le Carambar, une marque commerciale de la société Delespaul créé en 1954 à Marcq-en-Barœul dans le Nord à la suite, dit-on, d'une erreur durant le processus de fabrication…

Cette confiserie est encore aujourd'hui déclinée en nombreuses variantes aux arômes artificiels de fruits, de nougat ou de cola, puis en variétés aux goûts artificiels très marqués comme l’Atomic cactus. Il en existe même une variété à deux goûts appelé Bigou.

La confiserie originale est réputée très dure et collante, et, chaque année environ un milliard d'unités de ces confiseries sont encore consommées.

Et puis il y avait les Roudoudous… Peut-être les appeliez-vous autrement, mais ces petits bonbons au sirop coulés dans de véritables petites coquilles ont ravi de nombreux enfants. Au village on les achetait à l’épicerie du père Rennolet.

Ces délicieux petits bonbons se dégustaient en léchant directement l'intérieur de la coquille. Aujourd'hui, on les trouve toujours, mais les coquilles sont maintenant en plastiques.

Je me souviens également du fameux Mistral gagnant (chanté plus tard par Renaud) qui était un bonbon en poudre se présentant dans un étui en pain azyme contenant une poudre sucrée, parfumée et pétillante sur la langue.

On y insérait une «paille» en réglisse destinée à l'aspirer. Certains de ces sachets portant à l'intérieur le mot « gagnant »permettaient d'en avoir un autre gratuitement en échange de l'emballage vide.

Et c'est en 1958 que la marque Kréma lança le Chewing-gum Malabar, un énorme bloc de pâte à mâcher rose qui fit rapidement concurrence au traditionnel Chewing-gum gagnant...

On pourrait longuement parler également des bâtons de réglisse à mâcher, des tendres caramels Lutti et Becco, des tubes de poudre de coco, des savoureuses souris en chocolat et des rouleaux de réglisse sertis au centre d’un bonbon brillant en forme de perle colorée…

Savourer un bonbon, sentir une odeur puis retomber en enfance…

Incroyable mémoire olfactive, qui donne à nos sens une facette toute particulière liée à notre histoire profonde et que l’on n’arrive pas toujours à décrire...

Et soudain, tout devient passerelle vers nos souvenirs les plus enfouis...

Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices,

Suspendez votre cours :

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours !

(Alphonse de Lamartine)

La rue Victor Hugo en 1970. On reconnait l'escalier qui permettait d'accéder à la rue des marronniers (en surplomb) ainsi que l'enseigne de la Boulangerie Bastian (Photo A. Massfelder)

Tous les récits de la série "Schoeneck, le beau coin" :

(3) Alléluia ! Il marche et il parle...

(4) Je vais ’recevoir’ une petite sœur

(6) Opa Adolphe - Mon premier vélo

(10) Independence day

(11) La pâte à modeler

(12) Vive les vacances !

(13) Billes, Roudoudous et Carambars

Ces pages devraient également vous intéresser :

Extraits de l'ouvrage "Les couleurs du passé" Tome 2 dans Clément Keller - Récits

La Ferme de Schoeneck années 50-60

Les récits envoyés par nos ami(e)s dans Nos ami(e)s racontent...

Les catastrophes minières dans le bassin houiller lorrain

La Boutique en ligne Nostalgia dans Humour - TV

Des plus récentes au plus anciennes... dans Dernières mises à jour

Bienvenue dans le livre d'or Nostalgia !

Anthologie, un voyage musical dans le temps dans Anthologie-Blues du charbon

La Lorraine et le Platt dans Menu culture régionale

Clément Keller : sous le signe du poisson

Clément Keller : Schoeneck, le beau coin (11)

Schoeneck de A à Z (Cliquez sur la rubrique choisie) dans Schoeneck de A à Z

La Halte Schoeneck et la cité du Bruch à Forbach

Blek le Roc - Miki dans Blek le roc - Miki

Souvenirs du bassin houiller... dans Menu général

Que les moins de 20 ans... dans Je vous parle d'un temps...

→ N'hésitez pas à visiter également nos chaînes YouTube en cliquant ICI et ICI

Les derniers commentaires de nos visiteurs :

Clément Keller : Le retour des Brabeks (1)

Nous sommes en 2064 et des brouettes. Le monde a bien changé et une équipe composée de savants, de techniciens et de personnages hors du commun a été mise sur pied pour partir à bord du vaisseau C-DLADOB vers les confins de notre galaxie afin de retrouver les traces d'origine de la civilisation humaine localisée sur la planète Manflou. Le but de cette expédition, sponsorisée par le groupe Nauss-Talgia, leader incontesté du Blog tri-dimensionnel L.R.E.M. (Lassant, Ringard, Enervant & Mytho), consiste à récupérer les gènes d'origine de l'espèce humaine afin de les réimplanter dans l'ADN des dirigeants de notre planète pour leur redonner sagesse, intelligence et un sens aigu de la réflexion. Bref, une mission que l'on pourrait d'ores et déjà qualifier d'impossible... C. Keller

Le Casting :

Le commandant Tifris, 'Clémau', grand Mamamouchi responsable du chaos organisé.

Thierry Staur, ''Triac', capitaine, spécialiste des circuits électronique et des grillades. Il est également chargé de l'approvisionnement du vaisseau en côtes de bœuf et de la maintenance des alimentations à découpage.

Chang-Tal, 'Lamiss', responsable de l'unité anti vieillissement, du stock de claviers à rebonds contrôlés et du bon fonctionnement du décodeur de calembours.

Vincent Douitch, administrateur du P.E.T. (Pulsateur Electronique Temporel) et du système de surveillance interne AL.SA.CO. (Alerte, Sauvetage, Codification).

Luping Dépyss, responsable de l'entretien de la batterie, de la musique d'ambiance et de l'organisation de soirées festives.

Mamie Joss, 'Joss on tour', la mémé bricoleuse qui a toujours une valise à la main.

Bloc le Rek, 'Bläcky', co-responsable sécurité et adepte inconditionnel de médecine parallèle non-intrusive.

Danielle Petimont, écrivaine chargée du journal de bord, également diplômée en trépanation et poésie médiévale du 21ème siècle.

France Ouaze, infirmière-chef chargée de la coordination de la cellule psychiatrique elle possède un Master en hypnose strabique ainsi qu'un diplôme de suggestion hypothétique délivré par les chercheurs Ted Bull et Sam Shit de l'université de Milwaukee (Wisconsin).

Les autres intervenants seront présentés au fil des épisodes...

EPISODE 2 - EPISODE 3 - EPISODE 4 - EPISODE 5 - EPISODE 6 - EPISODE 7

EPISODE 8 - EPISODE 9 - EPISODE 10 - EPISODE 11 - EPISODE 12 - EPISODE 13

EPISODE 14 - EPISODE 15 - EPISODE 16 - EPISODE 17 - EPISODE 18 - EPISODE 19

EPISODE 20 - EPISODE 21 - EPISODE 22

Résumé des épisodes précédents : Il n’y pas encore d’épisodes précédents !

Cela faisait déjà 7 ans que la capsule intersidérale C-DLADOB naviguait dans l’espace intergalactique de la constellation PT2RIR et le commandant Tifris avait pris l’habitude de faire le point tous les matins avant son petit déjeuner lyophilisé qu’il partageait dans le poste de commandement avec son second, le capitaine Thierry Staur…

Leur mission, décidée en 2044 par la communauté mondiale du savoir et de la valorisation (CO.MON.SA.VA.) leur avait fixé pour mission d’établir une base de développement durable sur la planète Cépaflou située à 1,732,3 (1) quinquennats-lumière de notre système solaire.

Grâce à la propulsion symétrique par ondes alpha inversées, la capsule spatiale était en mesure de parcourir le vide interstellaire à la vitesse de 73 Krotons/seconde et l’équipage, composé de 37 membres ½ (il y avait un pygmée dans le personnel en bas à gauche derrière le calculateur d’emphase caractérielle), n’en ressentait aucune gêne suite au conditionnement politico-psychologique prodigué par l'excellente France Ouaze, conditionnement qui inhibait toute réflexion intellectuelle même lorsqu’on leur faisait prendre leurs vessies pour des lanternes.

Le commandant Tifris flottant dans l'espace

Ce matin là, (comme tous les autres matins d'ailleurs), le commandant Tifris était en train de remplir d’eau l'immense cafetière en Gloutex (2) lorsque son second, Thierry Staur, apparut en sautillant dans le poste de commandement…

- Agadou Commandant Tifris

- Poustanana Triac !

Le commandant aimait taquiner son second en l'affublant d'un diminutif car cela lui donnait un rassurant sentiment de supériorité par rapport à ce dernier…

Tifris alla moudre le café dans l’antique moulin à ultrasons, vestige de leur dernière mission en 2032 quand l’alarme de bord se mit à Tinclaironner (3)…

- Commandant, je crois que nous avons un problème… dit Triac en s’approchant du détecteur de marinade à convexion alternée…

- Que se passe-t-il mon brave ?

- La terre Commandant, nous avons un contact avec le grand Régisseur…

Tifris fût secoué d’un spasme nerveux et un mince filet de bave coula le long de ses commissures de peau lisses. Il réussit toutefois à garder son calme et, seul un léger rictus sur son visage et un tic le faisant cligner nerveusement de l'œil gauche trahissait sa contrariété…

Le grand Régisseur, Frolande Ansoy, avait été nommé en 2040 grand dirigeant patenté de la confédération mondiale des Etats frères et des Etats sœurs et prenait, depuis, son rôle de Leader mondial très au sérieux.

Eliminé de la politique suite à son action menée au début du 21ème siècle contre les Sandants de Provence (une population marginale vivant en troupeau dans des conditions de salubrité précaire) il connut son heure de gloire à un âge avancé lors du tirage au sort d’un grand maître universel destiné à remplacer Tronald Dump, élu depuis 22 ans à la tête de l’Union Salement Amoindrie (U.S.A.) et blessé lors d’une attaque surprise au lance-pierres hyperbolique par un combattant de l'ex Corée du Nord en 2038.

Depuis sa nomination, Frolande Ansoy avait institué le parti du peuple souverain (P.P.S.) dans l’ensemble des états de la grande coalition et doté chaque citoyen d'un Scooter propulsé par du méthane auto produit.

Tifris s’approcha du récepteur à ondes galvanisées et appuya sur le commutateur.

Le dialogue avec le grand régisseur fut bref :

- Commandant, je vous donne l’ordre de lancer immédiatement l’opération C.PANOU. Prenez vos dispositions sur le champ. Terminé.

Et merde ! Se dit-il en se redressant pour se diriger, son fougniasseur à réaction à la main, vers le pupitre de commande du récepteur de données à décadence pulsée.

Ce n’était pas la première fois qu’il était confronté à ce genre de situation et il savait que Frolande Ansoy ne revenait jamais sur une décision.

Machinalement, Tifris tapota la fente sensitive du gyroscope à éléments vectoriels subalternes afin de redonner une certaine stabilité au vaisseau qui vibrait sous les rafales du vent solaire.

Il tourna fébrilement le levier du générateur d’impulsions à phase contrôlée puis dirigea son regard vers l’écran à cristaux solidifiés du percolateur intégré.

D’une main tremblante il entra le code secret « C.A.O.U.A. » sur le clavier à préhension médullaire puis baissa la visière de son casque en fonte cryogénisée.

Un frémissement secoua la structure en Gravitax renforcé et le compensateur de gestion suractivée se mit brusquement en marche en émettant un long et mélodieux « QZRTWUQPS… »

Tout semblait fonctionner normalement et, soulagé, le commandant Tifris sortit de la poche de sa combinaison anti-allergène une vieille éponge avec laquelle il se tamponna longuement la cafetière.

Les hommes seront contents, se dit-il, la cafetière pyroclastique à capteurs olfactifs fonctionne à nouveau…

Il sortit les tasses en Gloutex fumé du compartiment de survie et, au moment où il voulut appuyer sur le bouton actionnant la sirène pour rassembler l'équipage, un fracas assourdissant qui lui glaça le sang s'échappa du secteur 35, là même où se trouvait le compartiment hautement sécurisé des batteries atomiques alimentant le vaisseau en énergie... A suivre

Chang-Tal en compagnie de Vincent Douitche lors d'une promenade digestive

(1) Chiffre établi en 2034 par le célèbre mathématicien français Paul Ichynèl, prix Nobel de la théorie de la récapitulation positive et inventeur du chiffres à plusieurs virgules. Ce célèbre chercheur était à l’époque un des rares ayant trouvé. Suite à ses travaux sur la manipulation exhaustive des chiffres, il fût nommé ministre de la satisfaction générale dans le cabinet du ministre Fanuel Malz.

(2) Le Gloutex a été inventé en 2029 par la Banana corp. Ltd pour réaliser les coques des téléphones sensoriels de première génération montés dans les usines de pygmées de la Company Gloutex Trade (CGT).

Ce matériau imputrescible, réversible et para-sismique adapte automatiquement sa structure moléculaire à son environnement.

(3) Le verbe Tinclaironner a été inventé par Clémau et officialisé par l’académie des beaux mots en 2027 sous la gouvernance radieuse de l’académicien centenaire et quasi liquéfié Jiskain D’estard. Ce verbe est une contraction (arrière) de tintinnabuler et claironner.

De savants calculs ont permis d’évaluer à 137.123654 k-octet l’économie annuelle réalisée lors de l’écriture des verbes en forme contractée. Selon le rapport du grand physicien franco-indien Voualah-Duboudin, cette économie de caractères alphanumériques allait libérer les ordinateurs centraux d’une part non négligeable de mémoire somnolente (4).

(4) La mémoire somnolente n’est ni de la mémoire vive (RAM) ni de la mémoire morte (ROM). A vrai dire, tout le monde s’en fout.

(5) Dans cet épisode il n'y a pas de (5).

→ N'hésitez pas à visiter également nos chaînes YouTube

Ces pages devraient également vous intéresser :

Extraits de l'ouvrage "Les couleurs du passé" Tome 2 dans Clément Keller - Récits

La Ferme de Schoeneck années 50-60

Les récits envoyés par nos ami(e)s dans Nos ami(e)s racontent...

Les catastrophes minières dans le bassin houiller lorrain

La Boutique en ligne Nostalgia dans Humour - TV

Des plus récentes au plus anciennes... dans Dernières mises à jour

Bienvenue dans le livre d'or Nostalgia !

Anthologie, un voyage musical dans le temps dans Anthologie-Blues du charbon

La Lorraine et le Platt dans Menu culture régionale

Clément Keller : sous le signe du poisson

Clément Keller : Schoeneck, le beau coin (11)

Schoeneck de A à Z (Cliquez sur la rubrique choisie) dans Schoeneck de A à Z

La Halte Schoeneck et la cité du Bruch à Forbach

Blek le Roc - Miki dans Blek le roc - Miki

Souvenirs du bassin houiller... dans Menu général

Que les moins de 20 ans... dans Je vous parle d'un temps...

Les derniers commentaires de nos visiteurs :

Vincent Lambert : Vieux, con, et fier de l'être !

La définition du préfixe « con, com col… » se résume ainsi : = « avec »

A mes amis qui ont été surpris de lire dans un de mes commentaires que j’étais un vieux « con » mais heureux. Je vous livre sans complexe mon explication.

J’ai toujours été un homme de consensus avec des convictions bien concrètes.

A ma naissance j’ai été confronté à une vie pas trop rose.

J’étais contrarié quand il a fallu aller à l’école.

Mais pour acquérir des connaissances j’étais conscient qu’il fallait connaître la grammaire, l’orthographe et les calculs

A 8 huit ans je me suis confessé, j’ai fait acte de contrition et j’ai fait ma petite communion et à 10 ans j’ai été confirmé.

A 18 ans j’étais conscrit, je suis allé à Commercy et à 20 ans j’ai fait mon service militaire contraint et forcé.

Quand j’ai convolé en justes noces, j’ai été conquis et convaincu et je suis devenu conjoint et par amour pour Schoeneck, conseiller municipal.

Depuis que je travaille je suis contribuable.

Ma carrière à la Poste, avec mes confrères se résume ainsi :

Contrôleur, puis Conseiller financier, Receveur, et Comptable pour terminer !

Bien se connaître évite beaucoup de contradictions.

Donc je suis conscient que ce mot à jalonné toute ma vie et si on me traite de con je contre-attaque.

On m’a traité de conspirateur, je m’en contrefiche, mais souvent je passe l’aspirateur.

Maintenant, à la retraite, je ne suis plus que conjoint et contribuable : finies les conneries consciencieuses de notre jeunesse.

Et je ne sais plus qui a dit : Le pire des cons, « c’est le vieux con : car on ne peut rien contre l’expérience. »

Donc vivent les « vieux cons », car ils sont irremplaçables.

Moi qui me prenais pour le roi des cons, j’ai été contraint d’abdiquer, car j’ai trouvé mieux au dessus de moi et j’ai donc été rétrogradé au rang de prince consort, mais uniquement quand il fait beau.

C’était complet ? Pas trop compliqué ? Peut-être un peu con sur les bords ?

Merci mes chers compatriotes d’avoir consulté mes confessions et que vous avez compris : que quand on naît con, c’est pour la vie.

J’ai pris un énorme plaisir à confesser mes conneries…..

→ N'hésitez pas à visiter également nos chaînes YouTube

Ces pages devraient également vous intéresser :

Extraits de l'ouvrage "Les couleurs du passé" Tome 2 dans Clément Keller - Récits

La Ferme de Schoeneck années 50-60

Les récits envoyés par nos ami(e)s dans Nos ami(e)s racontent...

Les catastrophes minières dans le bassin houiller lorrain

La Boutique en ligne Nostalgia dans Humour - TV

Des plus récentes au plus anciennes... dans Dernières mises à jour

Bienvenue dans le livre d'or Nostalgia !

Anthologie, un voyage musical dans le temps dans Anthologie-Blues du charbon

La Lorraine et le Platt dans Menu culture régionale

Clément Keller : sous le signe du poisson

Clément Keller : Schoeneck, le beau coin (11)

Schoeneck de A à Z (Cliquez sur la rubrique choisie) dans Schoeneck de A à Z

La Halte Schoeneck et la cité du Bruch à Forbach

Blek le Roc - Miki dans Blek le roc - Miki

Souvenirs du bassin houiller... dans Menu général

Que les moins de 20 ans... dans Je vous parle d'un temps...

Les derniers commentaires de nos visiteurs :

Parlez-nous de vous : Auguste Calamia

Auguste Calamia nous fait part dans le récit ci-dessous du long périple qu'a connu sa famille entre la Tunisie, l'Algérie, la Sicile, les baraques de la Ferme de Schoeneck en Lorraine pour finalement arriver au Canada en 1956 où il s'est définitivement installé pour y fonder sa famille.

Comme tous ceux de nos amis qui ont vécus à la Ferme de Schoeneck, il a gardé une tendresse toute particulière pour cet endroit qui a su les accueillir et leurs a permis de survivre en leur offrant du travail et un gite. Clément Keller.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

C’est grâce à nos parents et à la France...

J’aimerai à mon tour, vous raconter l’histoire d’un immigrant clandestin, ceux que l’on appelle aujourd’hui les ‘migrants’ mais sans faire d’amalgame avec ce qui se passe de nos jours…

Mon père avait été expulsé d’un protectorat français, la Tunisie, à cause de la guerre et de l’alliance de l’Italie avec les forces de l’Axe. Il ne pouvait de ce fait immigrer légalement en France mais avant d’être expulsé de Tunisie, mon père avait dû passer trois ans dans un camp de concentration en Algérie, près de la frontière tunisienne dans le désert du Sahara où les italiens avaient été internés par mesures de précaution.

Tous nos biens avaient été confisqués et ma mère a dû se débrouiller toute seule pendant ces trois années pour faire vivre ses trois enfants. A cette époque j’avais six ans, mon frère François sept ans et demi et ma sœur Pâquerette un an. Maman faisait du repassage, c’est-à-dire qu’elle repassait les uniformes des soldats alliés qui campaient au village et c’est ainsi qu’elle réussit tant bien que mal à s’en sortir.

En 1945 nous fûmes expulsés et, à cause de cette ‘tache’ dans son dossier, mon père ne put immigrer légalement en France. Rien de concret ne se présentant à l’horizon en Sicile, il décida d’employer les grands moyens et, avec la complicité d’un ami, il partit pour la France mais en tant que ‘clandestin’.

Aujourd’hui, lorsque vous traversez la frontière, on vous accueille de l’autre côté et on vous prend en charge, ce fut totalement différent pour mon père.

Mais comment a-t-il quitté la Sicile? Voici la recette :

1- Apporter avec soi le strict nécessaire

2- Sauter dans un wagon de marchandises

3- Se faire aider moyennant finance par quelques cheminots

4- Après une semaine arriver enfin à la frontière

5- Se faire cueillir par les gendarmes (côté français)

6- Refuser de se faire renvoyer en Italie

7- Accepter les conditions de la France, c’est-à-dire accepter également d’aller travailler dans les mines de charbon de Lorraine.

Voilà donc une famille de commerçant jadis prospère ayant tout perdu, comme toujours à cause de la guerre dont le père dut travailler au fond de la mine à - 800 mètres dans des conditions difficiles mais reconnaissant à la France de lui procurer du travail et du pain pour nourrir sa famille.

Mais papa avait un rêve et ce rêve c’était de se relancer dans les affaires, chose impossible en ce temps-là car il fallait se faire naturaliser pour avoir ce droit.

A cause de certains empêchements, cela prendrait trop de temps pour réaliser son rêve nous disait-il aussi nous fûmes convaincus mon frère et moi de tenter notre chance autrement et, comme beaucoup de jeunes en ce temps-là, notre rêve s’appelait le rêve américain.

Notre décision était prise, nous allions traverser la grande mare…

Photo souvenir faite à l'endroit où se situait la baraque de la famille Calamia

Ferme de Schoeneck, juin 1956

Lors d’un soir de bal à la salle Jager à Stiring-Wendel, mon frère François et moi prîmes la décision (et quelle décision !), de tenter notre chance en Amérique.

Nos parents avaient avancé le dépôt pour l’achat d’une maison à Schoeneck ainsi que l’achat d’une automobile mais notre décision était prise, nous allions quitter ce coin de Lorraine que notre famille aimait, au point que l’achat d’une maison et d’une auto fut insuffisant pour nous faire changer d’idée. Il me semble d’ailleurs avec le recul du temps que telle était notre destinée.

Nous partîmes quelques jours plus tard, François et moi pour Metz aux différents consulats et fîmes des demandes pour immigrer soit aux USA, au Canada et même en Australie. Nous nous sommes dits : le premier pays qui nous fera signe, c’est là qu’on ira. Et c’est le Canada qui nous a informé le premier.

Nous savions qu’aux États-Unis c’était presque impossible, vu que les États-Unis acceptaient un nombre incalculable de familles venant de pays conquis par la Russie, (comme la famille de Joe Surowieki) qui fuyaient le régime communiste.

Pour nous cela prendrait près de cinq ans pour avoir une chance d’aller aux USA et l’Australie appliquait à peu près les mêmes règles concernant l’immigration.

C’est donc le Canada qui remporta le premier prix à la loterie des frères Calamia…

Imaginez la chance pour un pays qui met la main sur deux frères, un de dix-huit ans et l’autre de 20 ans, avec des études complétées en France et un bon métier en poche.

Pas besoin de former ces gars-là, ils arrivent tout éduqués ! Quelle richesse pour le pays qui nous accueille, pas besoin de payer quoi que ce soit. Nous avons payé notre voyage et avions trois cent dollars en argent de poche pour subsister environ six mois sans travail et sans que l’on vive aux crochets du gouvernement canadien.

Quand je vois ce qui se passe aujourd’hui, ce n’est pas pareil du tout. Mais je m’égare un peu…

Entre le premier contact au consulat canadien de Metz, la visite médicale à l’ambassade canadienne de Paris et l’octroi du visa, un mois et demi se sont écoulés (de la mi-juin à la fin août).

Les départs vers Montréal se faisaient en bateau à partir du port du Havre et la seule date de départ disponible était le 2 novembre 1956.

Ce jour fut le plus triste de notre jeune vie. Là tout devient flou et je ne me souviens plus de rien ou presque si ce n’est d’avoir dit adieu à tous mes amis, d’avoir embrassé ma blonde (ma chérie du moment) Emilie Villemen, mes parents et ma petite sœur Pâquerette.

Puis plus rien… C’est comme si on mourait tout à coup.

Donc après cinq jours de tempête et une journée plus calme à voguer sur le St-Laurent, nous sommes arrivés à Montréal vers 16h30 le 8 novembre 1956.

A cette heure de la journée, à Montréal au mois de novembre, la nuit est déjà tombée et il fait sombre.

Personne à notre rencontre… Nous versons quelques larmes mais il faut y aller.

Nous nous dirigeons vers la gare proche du port, car nous devons prendre le train à minuit, direction Toronto situé à 600 km de Montréal, A 8h le lendemain matin il a fallu chercher un gîte que nous avons trouvé dans le quartier de la ‘petite Italie’. C’était un samedi, et nos hôtes étaient des siciliens établis à Toronto depuis près de cinq ans.

Le lundi nous nous sommes présentés aux bureaux de l’immigration et le même jour je fus engagé par la Canadian Trailmobile, une compagnie qui fabriquait les boîtes et les châssis des camions de transport.

Tout se faisait en anglais, si bien qu’aujourd’hui on se demande encore, pourquoi l’ambassade canadienne de Paris nous a envoyés à Toronto et pas à Montréal vu que Montréal était une ville a majorité francophone.

Nous y avons vécu 6 mois et avons déménagé à Montréal, où nous pouvions parler français et aller danser et courtiser les filles (!)... J’ai travaillé pendant cinq ans dans le domaine de la construction de chauffages et de climatisations, et puis je me suis souvenu que l’Amérique était le pays des opportunités (A Land of Opportunity) et j’ai changé de métiers plusieurs fois. J’ai été vendeur d’Encyclopédie, vendeur de portes et fenêtres puis représentant pour une compagnie d’assurance.

Puis j’ai fait la connaissance de Denise Trépanier, descendante de colons français arrivés de Normandie au Canada en 1647, et, après deux ans de fréquentation nous avons convolé en justes noces le 2 septembre 1961.

De notre union sont nés trois enfants : Jean 55 ans, Chantal née en 1964 décédée depuis le 15 novembre, 2016 Richard 51 ans et nous sommes grands parents de six petits-enfants, Annie 28ans, Steve 26 ans, Ianick 22 ans, Kassane 26 ans, Axelle 23 ans et Anthony 9 ans.

Comme vous pouvez le constater nous n’avons pas chômé. J’ai enfin trouvé ma niche dans le mobilier haut de gamme pour la Compagnie Fraser Bros. Ltd. J’y ai travaillé pendant 36 ans en débutant dans cette branche comme vendeur, puis j’ai gravi les échelons pour devenir Directeur des achats puis Directeur Général, ce qui m’a permis de visiter les marchés américains tels que Chicago, Greensboro, High Point, New York ainsi que Montréal et Toronto sans oublier l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre et la France. Je suis retraité depuis mai 1998, et je viens de fêter mes 80 ans. Nous sommes également membres d’un club de golf et nous jouons 3 à 4 fois par semaine.

Il faut que je vous dise qu’à part le golf j’ai eu comme passions la chasse et la pêche et j’ai fait quelques voyages inoubliables tels que ceux qu’on voyait au cinéma.

J’ai pêché dans le lac Huron (un des cinq grands lacs), j’ai fait deux voyages en hydravion dans le grand Nord Québécois en Gaspésie, au Lac St-Jean et un peu partout au Québec… Que voulez-vous, je suis un passionné et c’est rare que je manque une émission de chasse et pêche à la télé. Je dois vous dire aussi que j’ai délaissé la plupart de ces passe-temps pépères pour m’adonner à la pétanque que j’ai pratiquée entre les parties de pêche, la chasse et le golf.

Vous conviendrez qu’à mon âge, le seul sport non violent qui me reste c’est ce dernier… (Bonne mère !).

D’ailleurs, depuis 16 ans maintenant, j’organise dans le parc à l’arrière de notre maison un tournoi de pétanque qui, bon an mal an, attire une soixantaine de joueurs, membres de la famille et ami(e)s de la famille. Je vous ai envoyé quelques photos de ces mémorables journées qui se terminent généralement dans un bon resto devant un plat succulent et une bonne bouteille de vin de Moselle…

Aussi, permettez-moi chers amis, de lever mon verre à votre bonne santé, à mes meilleurs souvenirs et de vous remercier de nous avoir accueillis dans votre beau coin de France.

Mes parents ont réalisé leur rêve.

Aussitôt arrivés au Canada mon père s’est lancé avec succès dans les affaires, à Montréal pour débuter, puis à Toronto, avec un magasin spécialisé dans la lingerie pour enfants (garçons et filles) de 0 à 14 ans.

Le magasin se trouvait dans la petite Italie, là où nous avons logé quand nous sommes arrivés à Toronto.

La bonne marche de cette affaire leur a permis de faire l’achat de leur première maison.

Ce qui est triste dans leur histoire c’est qu’ils sont malheureusement décédés assez jeunes et qu’ils n’ont pas pu en profiter pleinement. Quel dommage…

Pour ceux qui ont connu mon frère François, ce dernier a préféré faire sa vie à Toronto où il a travaillé tout d’abord comme carreleur-mosaïste, puis comme moi, il a décidé de changer de métier, et a travaillé comme vendeur pour un grand magasin spécialisé dans le matériel de décoration et de rénovation tel des papiers peints, de la peinture etc.

La Compagnie se nommait St-Clair Wall Paper & Paint. Après une dizaine d’année comme vendeur, François possédait quatre succursales dans le grand Toronto. Il est marié, a deux fils et six petits-enfants. Ma sœur Pâquerette vit aussi à Toronto, elle est maman de deux filles et grand-mère de quatre petits-enfants.

Et même si c’est le Canada qui a été légèrement avantagé nous n’avons jamais oublié que c’est en France, en Lorraine et en Moselle que nous avons été éduqués et formés.

Merci de tout cœur et sachez que nous conserverons un souvenir impérissable de nos années passées dans votre Schoen-eck (beau coin) de Lorraine. Auguste Calamia, avril 2018.

Ces pages devraient également vous intéresser :

Extraits de l'ouvrage "Les couleurs du passé" Tome 2 dans Clément Keller - Récits

La Ferme de Schoeneck années 50-60

Les récits envoyés par nos ami(e)s dans Nos ami(e)s racontent...

Les catastrophes minières dans le bassin houiller lorrain

La Boutique en ligne Nostalgia dans Humour - TV

Des plus récentes au plus anciennes... dans Dernières mises à jour

Bienvenue dans le livre d'or Nostalgia !

Anthologie, un voyage musical dans le temps dans Anthologie-Blues du charbon

La Lorraine et le Platt dans Menu culture régionale

Clément Keller : sous le signe du poisson

Clément Keller : Schoeneck, le beau coin (11)

Schoeneck de A à Z (Cliquez sur la rubrique choisie) dans Schoeneck de A à Z

La Halte Schoeneck et la cité du Bruch à Forbach

Blek le Roc - Miki dans Blek le roc - Miki

Souvenirs du bassin houiller... dans Menu général

Que les moins de 20 ans... dans Je vous parle d'un temps...

→ N'hésitez pas à visiter également nos chaînes YouTube

Les derniers commentaires de nos visiteurs :